Trazas de las primeras ciudades

Un grupo de profesores y arquitectos viaja a Irak para desentrañar los misterios de la cuna de la civilización. Su viaje es un descubrimiento, no solo del Irak del pasado, sino del presente. A partir de hoy EL PAÍS publica en una serie el diario de su aventura

La guerra de Crimea, entre los imperios otomano y ruso, y, un año más tarde, la guerra entre los imperios otomano y persa, que se sucedieron a mitad del siglo XIX, fueron el pistoletazo (nunca mejor dicho) para el inicio de las excavaciones arqueológicas europeas en el Próximo Oriente. Los Ejércitos británico y francés, en el que los militares eran también arqueólogos -con la excusa de apoyar a los otomanos, en el primera guerra, y a los persas, en la segunda-, lograron poner pie en el hasta entonces vetado imperio otomano, y explorar las ruinas de las ciudades mesopotámicas mencionadas en la Biblia, con vistas a la obtención de obras (asirias, babilónicas), perfectas como las griegas y romanas, que pudieran llenar los recientemente creados grandes museos en París, Londres y, posteriormente Berlín, Nueva York, Filadelfia y Chicago.

¿Qué queda? Colinas artificiales romas de lo que fueron zigurats o los sucesivos niveles de asentamientos, salpicadas de conchas marinas

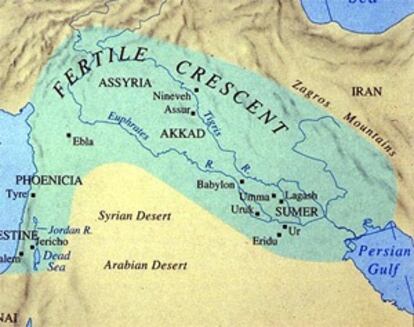

Las primeras misiones, ávidas de tesoros, y desconocedoras de la arquitectura de barro, propia de las primeras ciudades de la historia, en el sur de Irak, como Uruk, Ur, Eridu y Tello, fundadas en el V milenio antes de Cristo, saquearon los yacimientos. Los daños fueron tales que yacimientos como Tello no pueden ser hoy estudiados nuevamente, y fueron mayores que los saqueos practicados desde la guerra entre Irak e Irán y las guerras del Golfo, desde 1980 (en busca de piezas con las que se ha traficado hasta hace poco).

Y, sin embargo, pese (o debido) a la desolación de las ruinas, en medio de la arena parda, o de tierra arcillosa yerma, recubierta por una costra de sal, como si de una tierra maldita se tratara, las primeras ciudades de la historia, azotadas por el viento y el paso de una fila ininterrumpida de estrafalarios vehículos militares norteamericanos que baten (o batían, hasta hace una semana) en retirada hacia Kuwait, bajo un rayo que anuncia una tormenta seca, son fascinantes. ¿Qué queda? Colinas artificiales romas de lo que fueron zigurats o los sucesivos niveles de asentamientos, salpicadas de conchas marinas –las ciudades eran puertos fluviales en medio de las marismas del delta de los río Tigris y Éufrates-, fragmentos de cerámicas pintadas, ladrillos enteros estampillados cuya escritura cuneiforme aún puede leerse, y estatuillas de animales de terracota, que quizá hubieran sido ofrendas o exvotos. Ciudades como Uruk tuvieron centenares de miles de habitantes hace cinco mil años, pero los barrios residenciales no interesaron a los primeros arqueólogos que buscaban templos y palacios. La mayor parte de los yacimientos están aún por excavar.

Desde 1980, empero, las misiones internacionales -salvo las iraquíes-, escasean o son imposibles. El Gobierno iraquí aún limita fuertemente las visitas. Concede pocos visados, siempre precedidos de invitaciones oficiales. Se teme por la seguridad de los extranjeros (secuestros, asesinatos), y por lo que pueda ocurrir a los iraquíes que los acompañen. Aquéllos no pueden viajar sin protección militar. Se requieren permisos oficiales para sortear los numerosos y severos controles de carretera.

Sin embargo, recientemente, a finales de octubre pasado, Albert Imperial, Marc Marín y yo mismo (arquitectos, Universitat Politècnica de Catalunya), junto con Marcel Borràs (actor, autor y cineasta, Universitat de Barcelona), nos desplazamos -gracias a una beca de la Fundación alemana Gerda Henkel, y con la ayuda de organismos privados y oficiales iraquíes, españoles y norteamericanos-, al centro y al sur de Irak para comprobar el estado de seis yacimientos sumerios, del museo (vaciado o saqueado) de Nasiriyia, y de las marismas (que el presidente Sadam Husein intentó desecar, y sobre las que lanzó bombas sucias –vendidas por diversos países durante el embargo- en los años noventa, y que las tropas de la coalición utilizaron de nuevo en 2003, con el resultado de la gravísima contaminación permanente de tierras y agua, la mayor tasa de cáncer del mundo, y deformaciones en recién nacidos tales que no se pueden contemplar).

Desde 1980 las misiones internacionales -salvo las iraquíes-, escasean o son imposibles.

Quizá fuera la luz cegadora aunque gris del cielo de tormenta, las violentas ráfagas de viento, la tierra removida (por el paso de blindados), las dunas ocasionales, los reflejos de la sal y la pérdida de cualquier noción de medida y profundidad en un paisaje plano y vacío, pero se llegan a vislumbrar -o a imaginar- fragmentos de ciudades rodeadas de agua -quedan los cursos secos de los meandros de los ríos-, con los puertos, los canales, talleres y templos, y algunas calles (como en Ur) , o el que fuera el imponente Templo Blanco -aún quedan algunas grandes placas cuadradas del pavimento de cal, dispuestas en diagonal-, en lo alto de una triple base escalonada, bordeada por una rampa y una escalinata de tres tramos (hoy convertida en una pendiente incierta), en un extremo de Uruk, mirando a lo que hoy es un desierto hasta el horizonte.

De algún modo, la cultura sumeria, devastada por el tiempo, la erosión natural y la incuria, aún es capaz de conjurar sus logros -las comunidades que creó y fijó, rodeadas por el desierto, el control del territorio- hace seis mil años, cuando dio origen a quizá toda la civilización mundial.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.