Cuantificar y castigar la violencia

Un superviviente como Popeye en un mundo dominado por la muerte es un verdadero dilema

En Colombia, un país en el que durante siglos la vida cotidiana ha estado marcada por la violencia, más vale no empezar a contar los crímenes porque las cifras empiezan a quemar. La cantidad de bandidos y asesinos múltiples que ha dado el país es infinita. Los hay desde tiempos coloniales, pero mencionemos solo los más recientes y famosos. Está Efraín González, un bandolero al que, a mediados del siglo pasado, se le atribuía la capacidad de hacerse invisible y, además, se le acusaba de 365 asesinatos. Poco después, apareció Tirofijo, guerrillero mítico, al que el Estado atribuye miles de crímenes y quien murió tranquilamente en la selva y acompañado de su última mujer. Detrás de ellos llegó Carlos Castaño, un paramilitar que de su propia mano mató a decenas de personas y que ordenó incontables masacres. La mayoría de ellas auspiciadas por el ejército y ejecutadas por órdenes de políticos.

La costumbre de administrar la vida diaria con muertos estaba bien asentada en el país cuando apareció el narcotráfico y acrecentó la lista de asesinos. Sobresale entre ellos Pablo Escobar, que tenía una banda de sicarios a su servicio y que, dirigiéndola con sevicia, fue capaz de doblegar al Estado para que cambiara la constitución y para que le permitiera hacer una cárcel a medida donde “someterse a la justicia”.

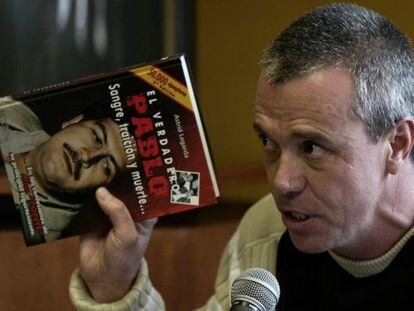

Del ejército de sicarios de Pablo, sobrevivió el más mediático y hablador de sus matones: Popeye. Hizo mal, porque en un mundo donde toda lógica la domina la muerte, un sobreviviente es un verdadero dilema. A Popeye se le juzgó por 300 asesinatos y se le condenó a más de treinta años de prisión. Mientras los purgaba confesó otros tres mil crímenes, se hizo amigo de industriales y políticos que pagaban condenas a su lado, se dedicó a dar entrevistas a los medios, coescribió libros y aceptó colaborar con los jueces para esclarecer algunos de los magnicidios que ejecutó a las órdenes de Escobar.

Ahora, una vez pagada buena parte de la condena, Popeye va a salir libre. Pero es tal el rastro de dolor y muerte que ha dejado, que su salida de la cárcel pone histérico al país. ¿Está bien que un hombre que ha matado a centenares de personas y ha mostrado poco arrepentimiento, recobre la libertad? La gente también se pregunta si es seguro soltarlo y si no es mejor buscar una manera de mantenerlo preso. Al mismo tiempo, se oyen las voces de quienes dicen que cumplió con la ley y tiene el derecho de seguir con su vida. Aparecen los leguleyos que afirman que como colaboró con la justicia ya está redimido ante el Estado. Y hasta surge el espíritu religioso y hay quien dice que es hora de que esta alma perdida obtenga la redención del Señor.

Pero más allá de los sentimientos encontrados y la diversidad de voces, el verdadero problema es lo difícil que es cuantificar y castigar el asesinato cuando la sociedad ha permitido que esta sea la herramienta que dirima las disputas familiares, las diferencias económicas y los conflictos políticos y sociales. Juntar violencia y cifras en un país como Colombia es desolador, un oficio infame donde las cifras se salen de cualquier cauce y donde, al verlas, solo se consigue estar cada vez más aturdido.

Esto ocurre porque todavía nos falta aprender que más que debatir por la salida de un sicario de la cárcel, lo que debemos es aceptar por fin que un solo asesinato es demasiado y que después de ese primer muerto lo único que sigue es el abismo. Ninguna vida paga otra vida. El criminal que sobrevive a la víctima, por más que sea castigado, nunca repara ni una mínima parte del daño que ha hecho. Entonces, ¿cómo puede un solo hombre pagarle a la sociedad miles de muertos? Es esto lo que debemos aprender. Que con la muerte no vale hacer negocios debajo de la mesa y que mientras no hagamos un pacto real para respetar la vida, siempre viviremos en el peor de los absurdos. En un absurdo que hemos aprendido a mantener oculto, pero que cuando brota y se convierte en un sicario abandonando sonriente la cárcel nos deja ver cómo hemos enturbiado nuestras vidas con demasiada violencia y con demasiada muerte.